GoogleのAI Overviewで「検索0位」を目指すSEO対策【初心者向け】

Google検索にAIによる概要

(AI Overview)と呼ばれる新機能が登場し、検索結果における「0位」とも言える

ポジションが生まれました。これは通常の1位表示より上に、AIが自動生成した回答が表示される枠のことです。

検索ユーザーのニーズに応える形でAIが検索支援する仕組みになります。このAI概要の仕組みについて、ユーザーではなく、コンテンツ制作者側から見た対策について解説します。

目次

- Google AI概要とは?その仕組みと特徴

- AI概要に表示されるコンテンツの傾向と表示条件

- AI概要に載るための構造化データ活用法

- AI概要に表示されたコンテンツ事例

- 従来のSEO戦略との違い・転換点

- まとめ

Google AI Overviewとは?その仕組みと特徴

Googleの「AIによる概要(AI Overview)」とは、検索クエリに対して

Googleが生成AIを使って自動的にまとめた回答を、検索結果ページの一番上に表示する新機能です。

検索ユーザーのニーズに対して、より迅速かつ包括的な情報提供を目指して開発されました。

AI概要については、知っている前提で説明しています。ご存じない場合はGoogle Chromeを使用して、Googleアカウントにログインした状態で、「Search Labs」のページにアクセスしてください。

従来は検索結果の上位に各サイトへのリンクが並ぶだけでしたが、AI概要では

ユーザーの質問に対する要約が直接ページ上部に提示されます。

例えば、Googleで何か質問をすると、ページ最上部に薄い色の背景でAIが生成した回答文が表示され、その下や横に回答の参照元となったリンクが示される仕組みです。

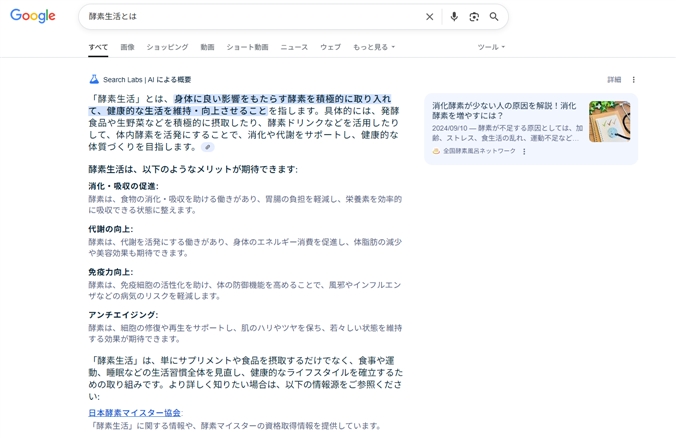

以下は、酵素生活とはで検索した例

このAI概要は、2023年に実験的機能SGE(Search Generative Experience)として発表され、

改良を経て2024年5月に正式に「AI Overview」へ名称変更され米国で提供が開始されました。

日本でも2024年8月から提供が始まり、18歳以上のログインユーザーに限定して利用可能になっています。

つまり、現在は日本語の検索でも条件によってAI概要が表示されるようになっています。

AI概要に表示される回答はGoogleのAIモデルが複数のウェブ情報源やナレッジグラフを分析して生成します。

回答内には引用元ページへのリンクが含まれ、ユーザーがそのリンク(鎖のアイコンなど)をクリックすると、参照されたウェブサイト一覧や抜粋が確認できます。リンク先へ直接アクセスすることも可能で、詳細な情報を知りたい場合はそのサイトに飛べる形式です。

ユーザーにとって複数ページの内容を要約し、時間短縮になります。

その一方で、コンテンツ制作者側から見たら従来型ウェブサイトへのトラフィック減少の懸念、さらにはSEOの評価軸が「AIに引用される価値」にシフトしていることを意味しており、相応の対策が必要になっています。

今回は、リサーチした範囲で、その対策について解説をしてみます。

<SGEのアルゴリズムは、Googleのトップシークレットでしょう。あくまで体験とリサーチの範囲内での対策ということをご了承ください>

AI概要に表示されるコンテンツの傾向と表示条件

AI概要には主に情報系クエリに対する回答が表示される傾向があるようです。

特に、ユーザーが操作方法、手順、比較、定義、最新情報などを求めるクエリに対して、要点を簡潔にまとめた回答が好まれます。

また、AI概要に掲載されるには一定の品質基準と構造化データの実装が関連していると考えられており、明示的な見出しや箇条書きで構成されたコンテンツが有利になる可能性があります。

AI概要に載るための構造化データ活用法

AI概要ではGoogleのAIモデルにコンテンツ内容を正しく理解させることが重要です。

そのため、FAQやHowToなどの構造化データを用いて、質問と回答形式をマークアップすることで、

AIにも読み取りやすい形式で情報を提供できます。Schema.orgに準拠したJSON-LD形式の例を以下に示してみます。

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "FAQPage",

"mainEntity": [

{

"@type": "Question",

"name": "AI概要とは何ですか?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "Googleが生成AIを使ってまとめた回答を検索結果の上部に表示する機能です。"

}

},

{

"@type": "Question",

"name": "どのようにしてAI概要に表示されますか?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "明確な見出しや箇条書きで回答を構成し、FAQ形式でマークアップすることが推奨されます。"

}

}

]

}

AI概要に表示されやすかったコンテンツ事例

具体的には以下のような事例があります。

- 「WordPress 5.xのアップデート手順」:手順を箇条書きでまとめた記事がAI概要に表示

- 「JavaScriptで配列をソートする方法」:コード例と説明をFAQ形式で実装した記事が抜擢

- 「2024年のSEOトレンド」:重要ポイントを見出し&要約で整理した記事がAI概要に掲載

従来のSEO戦略との違い・転換点

AI概要の登場によって、検索エンジン最適化(SEO)の考え方にも大きな転換点が生まれています。

これまでのSEOでは「いかに検索結果で1位を取るか」が重視されてきました。しかしAI概要では、

たとえオーガニック検索で1位を獲得していても、その上にAI生成の回答が表示されてしまうため、

サイトへの露出機会が相対的に減る可能性があります。実際、AI概要と従来の強調スニペット等が占める割合が増加しており、オーガニック順位だけでなくAI概要での選出を意識した施策が必要です。

まとめ

- GoogleのAI概要(AI Overview)は検索結果の最上部にAI生成の回答を表示する新機能。ここに引用されることが実質的な「検索0位」となる。

- 情報系クエリで頻繁に表示され、回答文+参照リンクという形式。自サイトを載せるには、ユーザーの疑問にズバリ答える質の高いコンテンツを用意する。

- 構造化データ(FAQやHowToなど)でコンテンツをマークアップし、見出しや箇条書きで回答を明示する工夫が必要。

- AI概要の登場でCTR(クリック率)の低下など従来SEOとの差異が生じているが、良質なコンテンツ作成は依然重要。むしろ「AIに好かれる情報提供」が新たな焦点となった。

初心者の方も最初は戸惑うかもしれませんが、結局はユーザー本位の良質な情報提供こそが遠回りなようで一番の近道です。

Googleのアルゴリズム方針も「役立つコンテンツ」重視である点は変わりません。ぜひ今回紹介したポイントを押さえつつ、

あなたのサイトも「AI概要で0位表示」を目指してみてください。そのための地道なSEO努力が、これからの検索流入に大きな成果をもたらすかもしれません。

参考文献

- Google Search Central: AI Overviews and your website

- SEO.com: AI Overviews: Everything You Need to Know(https://www.seo.com/ai/ai-overviews/)

- Brandastic: Google AI Overviews and Its Impact on SEO(https://brandastic.com/blog/google-ai-overviews-and-its-impact-on-seo/)

- Impress Webtan: Google「AIによる概要」のための最適化と注意点(https://webtan.impress.co.jp/e/2024/08/26/47546)

- WEEL: AI Overviewとは?新しいGoogle検索体験とSEOへの影響などを徹底解説(https://weel.co.jp/media/innovator/google-sge/)

- Var-C: AI Overviewとは?SEOへの影響を解説!Google検索はどう変わる?(https://www.var-c.com/what-ai-overview-6063)

- eWEEK: Google: It’s “Misleading” for Websites to Blame AI Overviews for Lost Traffic(https://www.eweek.com/news/google-ai-overviews-smb-impact/)